José Ramón Betancort mesa

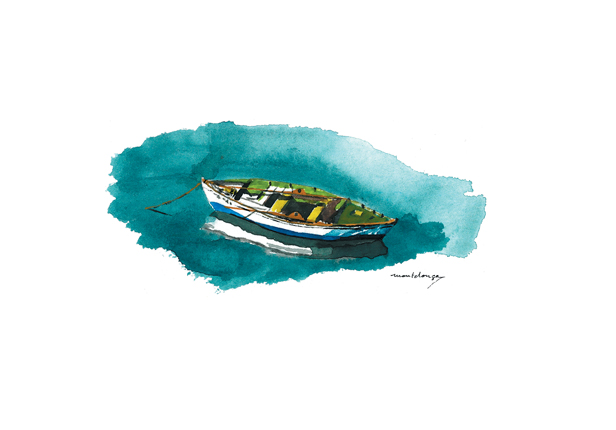

“EL BOTE”

La luna todavía iluminaba tenuemente el llano de Valterra que se extendía frente a mi casa hasta Porto Naos. Aún era de madrugada cuando me levanté para ir a pescar por primera vez a la Baja de Juan Rejón. Mi padre había llegado de Cabo Blanco el día anterior y me había prometido que me llevaría a pescar en el bote de su tío Santiago.

No tendría yo ni cinco años. Lo sé porque aún me colgaban los pies de la silla de la cocina nueva de formica que había comprado mi madre con las perras del anterior viaje. Mi padre me sentó para darme un buchito de su propio café sin que ella se enterase. Un pizco de café que a mí me supo a gloria. Aunque estábamos en mayo, me puso un chaquetón enorme que encontró en el ropero, con la esperanza de calmar un poco a mi madre que desde la cama de la alcoba no hacía sino pelear por querer llevarme a pescar siendo yo aún tan chico y a aquellas horas.

Preso de la emoción y de la alegría, yo apenas había podido dormir en toda la noche. Y ahora me caía de sueño. Sin embargo, esa sensación se desvaneció sola al vernos en la calle con las cañas en la mano, con el cesto del camalión vivo y con la caja de los aparejos de pescar. “Vámonos, que ya la marea viene para arriba”, sentenció mi padre.

Después de comprar un bocadillo de jamonilla en la tienda de Pano y de recoger los remos en casa de mi abuela Margarita, llegamos a la orilla húmeda y fangosa del Charco de San Ginés. Aún recuerdo el olor a marea, el húmedo rocío del alba sobre el leito, las panas y el tanque del bote, el roce bronco de la desgastada madera de los remos, el rebullicio del camalión revivido tras ser sumergido el cesto en la marea, la sensación del agua fría en nuestros pies, el trajín de la preparación del bote y los sonidos temblorosos de la mañana que a nuestro alrededor anunciaban ya nuestra inminente partida.

Antes de que soltara las amarras, mi padre se dio la vuelta y comprobó que Tío Santiago ya se encontraba en el postigo de su casa, con su desgastado cachorro negro y con la cachimba encendida. Sus ojos diminutos y verdosos vieron cómo mi padre levantaba su mano en silencio para despedirse, mientras le señalaba que el bulto menudo e indefinido que estaba sentado en la popa del bote no era otro sino yo, inmóvil, callado y desesperado por ver partir aquella embarcación de la que ellos tanto hablaban en sus tardes eternas en los chaplones de la casa que da al Morro de la Elvira.

Para mi padre y Tío Santiago no existía otra realidad que el mar. Yo los miraba en silencio, sin atreverme a abrir la boca, atento a aquel derroche de magisterio marítimo en forma de retahíla infinita de nombres de barcos, de peces, de personas, de lugares y de sucesos anclados en un tiempo remoto, descritos con un tono narrativo propio de un pasado mítico—legendario y plagados de acciones realizadas por protagonistas de una naturaleza sobrehumana, como aquel renombrado viaje al Salvaje realizado por los Betancores. Su tiempo no lo marcaban ni los relojes ni el paso de los días, sino el eterno ritmo de las mareas, el salir y el ocultarse de las lunas y los soles, el estado del mar o la evolución constante de las nubes o de los garugones, que era como ellos las llamaban. Las horas y las mareas se enredaban en un jeroglífico certero que configuraba un territorio insondable sobre el que se elevaba su existencia más certera, que no era otra que la mar.

El mundo empezaba en la orilla y terminaba donde se acabara el mar. Quizás por eso, ellos construyeron sus casas en la orilla del mar. O lo que es lo mismo, a la orilla del Charco, que era donde empezaba el mundo. Para ellos, la isla como territorio lo formaba el perímetro de la costa con sus marcas y el perfil cambiante de Lanzarote vista desde el mar. El resto de la isla era como si no existiera. De hecho, casi ni se nombraba.

Finalmente, zarpamos. Nada hay en el mundo como la sensación primera de sentirse a bordo de una embarcación sobre la superficie tranquila del Charco de San Ginés, en el momento exacto que se dan las primeras brazadas a remo en dirección al Puente Grande. Metí la mano en el agua, con cuidado de no mojar el pesado chaquetón de una de mis hermanas, para sentir el gozoso movimiento de la navegación, mientras veía a través del agua cristalina el fondo pedregoso y el huir despavorido de las lisas y de los cabosos. Cuando cruzamos el puente y mi padre emparejó la vela del bote, un sol huérfano que se despertaba entre las nubes de un alisio enfermizo tiñó de un turquesa encendido el agua de la bahía de Arrecife, permitiéndonos la revelación milagrosa de contemplar el paso veloz sobre los blanquizales y las cebas de aquel extraño mar en calma, como si navegásemos con un mirafondo.

Como sonoro contrapunto, una bandada de gaviotas molestas levantó el vuelo para dejar pasar sobre la superficie de aquel mar de cristal la quilla valiente del bote, en el momento exacto en que la embarcación viraba galante rumbo a la Baja de Juan Rejón, con la intención sincera de escribir un nuevo capítulo sobre la cotidianeidad intrahistórica del territorio del mar.

Acuarelas: Francisco Montelongo

- Categorias: Relato

- Compártelo: